センターの使命

理化学研究所バイオリソース研究センター (BRC)は、最先端の研究基盤の一つとして、21世紀のライフサイエンスの発展と人類の福祉向上に貢献します。

BRCの事業の使命と概要

生命科学において、バイオリソースが不可欠であることは言うまでもありません。BRCは、科学・技術・イノベーションの発展のための国際的な研究基盤として、戦略的・体系的にバイオリソースの寄託・譲渡を受け入れ、整備し、情報を付加して提供します。

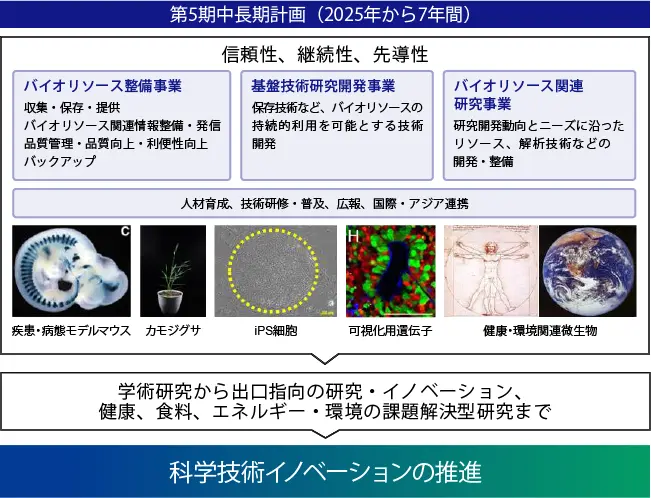

BRCは下記3つの事業を実施します。

- 主要な5種類の世界最高水準のバイオリソースとそれらの関連情報に関する「バイオリソース整備事業」

- バイオリソース事業を効果的・効率的・継続的に実施するための「基盤技術研究開発事業」

- 研究社会の動向とそのニーズに迅速かつ的確に対応するための「バイオリソース関連研究事業」

これらに加えて、バイオリソースと技術を研究コミュニティへ移転・普及するための研修、広報活動なども活発に実施しています。

もっと詳しく: 一般の皆様へ > バイオリソースとは?

1バイオリソース整備事業

研究の動向とニーズを的確に把握することにより、それに応える最先端のバイオリソース及び情報を収集、保存、提供するとともに、バイオリソース基盤整備とその利活用のための研究開発を行います。事業対象は、下記の5種類のバイオリソースと関連情報です。

- 実験動物開発室:マウス系統

- 実験植物開発室:シロイヌナズナ、ミナトカモジグサ、各種植物由来の遺伝子クローン、培養細胞株

- 細胞材料開発室:ヒト及び動物由来の培養細胞株

- 遺伝子材料開発室:ヒト、動物、微生物由来の遺伝子クローン

- 微生物材料開発室:バイオセーフティレベル1または2の設備で取り扱い可能な細菌(放線菌を含む)、アーキア、酵母、糸状菌

- 統合情報開発室:バイオリソース関連情報

これらのバイオリソースの最も効率的かつ効果的な利活用を推進するために、最先端の取り扱い技術と情報を提供します。 さらに、BRCは、足掛け19年にわたる国際品質マネジメント規格ISO9001:2015の運用経験に基づき、リソース事業に特化した独自の品質管理システムを構築し、これを全てのリソースに展開します。 これにより、実験結果の再現性が確保された世界最高水準の品質のバイオリソースを提供します。

もっと詳しく: 研究室紹介 > バイオリソース整備事業

2基盤技術研究開発事業

バイオリソース整備事業に必要な基盤技術の研究開発を実施しています。マウスの凍結保存、核移植、顕微授精、モデル動物作製法の研究開発、幹細胞の高品質化・均質化に取り組んでいます。

また、国際マウス表現型解析コンソーシアムへ参加し、700 項目以上のマウス表現型解析により遺伝子機能情報を整備しています。

さらに、これらの技術が広く活用されるよう、研修事業を行なっています。

- 統合発生工学研究開発室

- マウス表現型研究開発室

もっと詳しく: 研究室紹介 > 基盤技術研究開発事業

3バイオリソース関連研究事業

BRC の能力と利点を最大限に活かし、また、理化学研究所の所内連携や大学や企業との共同研究により、ライフサイエンスの更なる躍進を先導する研究開発を実施しています。

高次生命現象、共生等の学術的に重要な課題、及び難病や加齢性疾患の克服、創薬、食料増産等の社会的課題の解決に繋がる研究開発を推進しています。

- iPS創薬基盤開発

- iPS細胞高次特性解析研究

- 次世代ヒト疾患モデル研究

- 遺伝子発現エピゲノム研究

- ゲノム可塑性発生制御研究

もっと詳しく: 研究室紹介 > バイオリソース関連研究事業