時代とともに変わるニーズを見据えて新たな試みに挑む (綾部専任研究員)

BRC は、さまざまな業務に携わる職員に支えられています。BRCを構成する12の研究室の職員に、研究室での活動や日々の取組などについてインタビューしました。

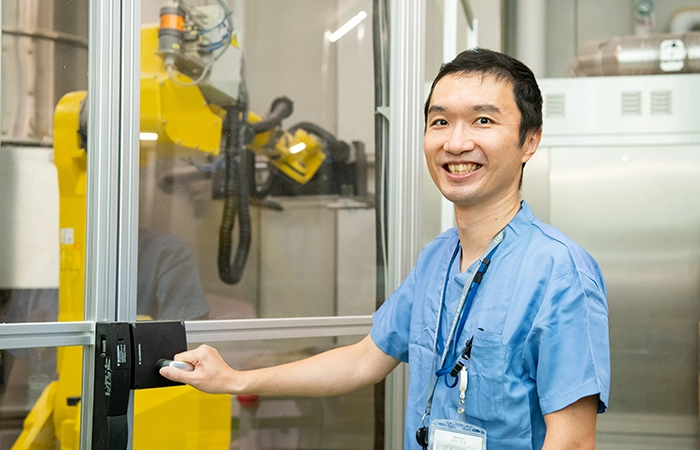

今回お話しいただくのは、実験動物開発室で専任研究員を務める、綾部信哉さん。

現在新たに取り組むマウスリソース作りを支える役割、仕事で大切にしていることなどについてうかがいました。

BRC最大規模の研究室で 世界最高水準の品質管理のために

実験動物開発室では、社会・研究ニーズに応える国際的にも独自性の高い最先端のモデルマウスの収集・保存・品質管理を行い、国内外の研究者に提供しています。さらに、研究コミュニティが必要とするマウス系統を開発・評価し、世界最高水準の品質管理に必要な技術開発を実施しています。

私が現在担当しているのは、獣医師としてマウスリソース輸出時の受け入れ先機関との連絡や、新たなマウスリソースの作製とそれに必要な技術開発です。他にも国際的なマウス表現型解析プロジェクトの参画機関メンバーとして国際連携を推進したり、海外のガイドラインの翻訳や普及活動を行ったりして、適切な動物実験計画の推進や動物実験の精度・再現性の向上に取り組んでいます。また、事業の担当者の世代交代が近いため、最近はそれに備えた事前準備も並行して行っています。

この研究室では複数の研究員で一つの仕事に取り組むというよりは、個々が独立して担当した仕事を進めています。個々で進めるといっても相談などができないわけではないので、自分としては非常に仕事のしやすい職場です。これは個々の力が最大限発揮されるよう、BRCに伝統的に受け継がれてきた傾向だと思います。

連携強化で新たなマウスリソースを生み出す

マウスリソースの国際拠点として、実験動物開発室は最先端のモデルマウスを扱っています。近年は実験機器の進歩やヒトの遺伝情報の解析技術の進展も速くなり、マウス研究者として、これまで以上に研究に有用な新たなマウスを開発し、リソースとしてのマウスの価値を高めることは急務だと考えています。

とはいえ、新たなマウスリソース開発は、この研究室だけでできるわけではありません。遺伝子操作の確認は遺伝子材料開発室に、どんな性質のマウスになっているかはマウス表現型解析技術室に、というように、他の研究室の方々とも連携して進めています。このキャンパスのなかで、さまざまな技術や専門性を持っている方がいて、やっと一つのマウスリソースができていくのです。

こうして研究室を横断して一つのものを作り上げていくことは、ニーズが細分化し、複合的になっていく世の中の流れにも合っている気がします。そういう意味では、各種リソースを扱う複数の研究室を一カ所に集めて研究開発を行うというBRCのあり方に、時代が追いついてきたのかもしれません。創立されて10年ほどはそれぞれのリソース業務を固める時期だったと聞いていますが、その後は各リソースを活かしたさまざまな研究開発ができる場になってきたのだと思います。

BRC内の交流を進めるための交流会、「Wakate BRC Conference(WBC)」は、ちょうど私が入所したくらいのタイミングで始まり、設立時期から幹事の役割で関わっています。研究室を越えて交流を深め、BRCならではの連携しやすい空気をさらに広めていきたいです。

交流という面では、海外にあるマウスのリソースセンターの方々と進めている国際的なマウス表現型解析プロジェクトにも、参画機関メンバーとして参加しています。BRCの状況を発表したり意見交換をしたり、海外のセンターを見学する機会もあり、他の国での運営方法を知ることはとても興味深い経験でした。取り組み方や考え方、どこに重きを置くかといったことも本当にそれぞれで、多くの発見があります。

食わず嫌いをせず「やってみること」を行動指針にして

就職活動をしていた院生のころ、私は当初、研究者になるつもりはありませんでした。でも就職先が決まらないという状況で自分が何をやりたいのか向き合うなかで、他人のために研究する人になろうと思ったのです。そのタイミングでBRCの公募を見つけ、応募しました。

所属することになった現研究室では、獣医師免許があることを活かした仕事ができると思いきや、全く扱ったことのない受精卵や胚を用いたノックアウトマウス(※1)の作製をすることになりました。最初は本当に失敗ばかりでしたが、続けて取り組んでいくうちにできるようになっただけでなく、仕事や自分についてもいろいろ見えてくることがありました。「やってみること」の大切さを身をもって知りました。

仕事において自分が大切にしていることは、正直であること、人間関係を大切にすること。そして目の前のことに全力で取り組むことです。これについては、後になって価値がわかることがあると経験から実感しました。

また、常に自分自身に言い聞かせているのは、自分が知っていることは案外多くない、ということです。あまり役に立たなそうだなとか、面白くなさそうだなと食わず嫌いで切ってしまうよりは、できる余地があるのであれば、まずはやってみるか、ぐらいの気持ちでやっておくと、忘れたころに役立つことがあるので、それによって少しずつ自分が広がっていくような気がします。

研究員として思うのは、業務上、バイオリソース事業に携わる立場と、一人の研究者としての立場があることは、両立がなかなか難しい一方で、それを通して得られる充実感も大きいということです。二つの立場を同時に体験できる場というのはそうないと思うので、興味のある方は試してみる価値はあると思います。

自分に合うものや欲しいものが意外なところに転がっていることもあるので、これからもできるだけいろいろなことに挑戦し、知らないことにも首を突っ込んでいきたいです。

- ※1 遺伝子操作により一部の遺伝子を欠損(無効化)させたマウス

プロフィール

- 綾部信哉

- 実験動物開発室/専任研究員

- 2012年入所。獣医師としてマウスリソース輸出等にまつわる業務、研究者としてノックアウトマウスを数多く作製した経験を活かし、ヒトの病態を再現した新たなマウスモデル作製等に携わる。

公開日:2025年03月27日